【テスト㊶-A】マーベルズ大予習!!

こんにちは!人生初のギックリ腰になりました。どうもワキリントです。

日々を生きているだけで生まれてしまう身体の歪みに不摂生が追い打ちをかけたのか、腰がギブアップを宣言。めちゃくちゃ辛かったです。丁寧な暮らしって大切〜。お身体ご自愛くださいなんですよ、ホントに。タダでできますから、お身体ご自愛は。何回か整体行って今は大丈夫ですけど、痛みも金も吹っ飛びましたから。人生で経験するもんじゃありません。

というわけで本日は『マーベルズ』の予習回!公開前に腰が治って良かったぜ!早速レッツゴー!

★キャラクター★

主人公はあまりにも強いせいで『アベンジャーズ:エンドゲーム』(2019年)の出番を減らされたキャプテン・マーベル先生。いや、マジでそうでもしないと一人でカタをつけちゃえるくらいには強いんですよ。

それもそのはず、先生の力の源はインフィニティ・ストーン(MCU宇宙に存在する激ヤバい石)の内の一つ。身体中から溢れるエネルギーを武器に縦横無尽に宇宙を駆けます!

そんな先生は元々、テストパイロットとして戦闘には出させてもらえないという憂き目に遭っていた過去を持つ地球人。

まだS.H.I.E.L.D.長官になる前のニック・フューリーさんと共に地球を救った後は、宇宙で先生のようなヒーローの助けを求めている、途方もない数の星々を救う使命を胸に活動しております。偉すぎ。たった1人で丸々宇宙1個の警備員しよったみたいなもんやから。

そんな先生を追うように宇宙の監視をしているのがここ数年のフューリーさんですが、エージェントとして彼を助けているのはモニカ・ランボーさん。先生のパイロット時代の親友、マリアさんの娘が成長した今、フューリーさんとお仕事しているとはね。運命って、数奇〜。

そして地球で暮らすヒーローオタクのムスリムティーン!カマラ・カーンさん!ミズ・マーベルなんていうヒーローネームまであるよ!良かったね!こっちも嬉しい!モニカさんをなんと呼べばいいのかずーっと分かんねぇから!!画像荒くてごめんね!

メインのキャラクターは以上!他の方々はあらすじと共に紹介しましょう!

★あらすじ★

スーパーパワーを持っている以外は共通点もさほどない御三方。しかし、その共通点こそが今作で集合する発端となっている様子!

どうやらパワーを使うと、なぜかそれぞれがいる場所が入れ替わるみたい!なんで!?どういう理屈!?

そんなヘンテコ現象の最中、先生を目の敵にするキャラクターが登場!名前分からんやった。前作も名前がフワフワした人が出とったなこのシリーズ。

あと歌と踊りで会話する惑星の住人、ヤン王子が出るみたいです。パク・ソジュンさんだって。韓流ドラマはよう知らんので初めて観ます。よろぴく。

そして今作も登場!下手したら先生の次に強いかもしれない宇宙猫のグースちゃん!仲間を増やして更にもふもふ度が上がりました!!

肝心のあらすじは、よく分かんねぇ!!!!!

★見どころ★

いや〜。ホントにねぇ。

あるんですかねぇ、見どころ。

すいませんね話の腰折っちゃって。安静にしときな。でもこれがホンネなんだわ。

この数年で正直に言うことに重点を置くようになったワキリント。ハッキリ言いますが、そもそも先生をそこまで推していない自分がいます。

なんかこう、愛嬌がないんすよね。強すぎるし。あんま笑わないし。前作で敵相手に犬みたいな威嚇してたけどつまんなかったし。

あ。言っときますけど、先生が女だからこういう感じでテンション低く評価してるわけじゃないですからね。めんどくせぇわぁ、フェミニズム。

主人公たる先生の推しがいが見つけられてないもんで、今作も大してノってません。

モニカさんもよく分からんし。どうやってパワーを得たのかも明かされてないっすから。今作で教えてくれるんすか?何年寝かせてると思ってんすか。まぁ、親友の娘と成長して再会するわけですから、先生とのかけ合いなんかは気になるかも。

どっちかっていうとカマラさんが好きですから、ぼくは。カマラさんを観に行くと言っても過言ではありません。なんといってもカマラさんにとっての先生は最推しのヒーロー。彼女がぼくに先生の推しポイントを教えてくれてもええねんで。

そんな3人の位置が入れ替わる理屈とか、即席チームの絆が生まれていく過程とか、敵との因縁とかでなんとか観れる作品になっといてほしい。歌と踊りで会話する惑星?沢山の猫ちゃん?小手先で華やかさ出そうとすんなよバカタレ。

★そういや久々に★

さて、予習は以上ですね!『ヴェノム』の2作目みたいな感じには流石になりませんでしたが、それでも久々のテストとは思えないこのテンションの上がってなさ。

あ、久々で思い出しましたけど、今作って久々に別作品で活躍したキャラクターが集合して戦うタイプのMCU作品ですね。

惜しむらくは個々の認知度もドラマもそれほど注目されていないこと。主役級のキャラが集まるからドリーム感があるわけで。ここ最近本当にそのブチ上げ方が格落ちしていますね、MCU

頼むからこういう感じの予習したことを後悔するくらいの作品になっといてくれ。土下座して最高傑作でしたって言うくらいの。マジで。おれを負かしてくれ。

それでは!!!

【テスト㊲-B】シャザム!~神々の怒り~大復習!!

こんにちは。『アントマン(以下略)』はおろか今作の復習も遅らせたワキリントです。

ざまぁみろ!!

毎週毎週公開の次の週には復習があると思ったら大間違いなんだ。今年は大いに皆さんの期待を裏切っていこうと思います。ぼくだって日々を精いっぱい生きているんだから。でもなるべく頑張るね。

そんなわけで『シャザム!~神々の怒り~』を復習していきましょう!遅れた理由は日々を精いっぱい生きていたからです!早速レッツゴー!!

★あらすじ★

前作終盤、魔術師から神々の力を授かったシャザム君ことビリー・バットソン君は、グループホームで暮らす孤児たちにもパワーを与えることで世界を救いました。

その後も6人のヒーローとして数々の事件や事故に対処しますが所詮は子供。見た目こそ立派なヒーロー然としていても、完璧にこなせなければ支持なんかされません。ついた異名が「フィラデルフィアの恥」!ひどい!

リーダーとしてなんとかチームをまとめようと奮闘するビリー君ですが、親友でヒーローオタクのフレディ君はみんなで出動するルールを破って単独行動しちゃったり、自分自身も里親制度の期限である18歳が迫っていたりと内外に問題が山積み。

そんな彼らの前に現れたのは、魔術師によって神の力を奪われ、長い間閉じ込められていた神々の娘たち!力を返せといわんばかりの形相で迫ってくるシスターズ!バラバラなちびっ子チームは強大な敵に太刀打ちできるのか!

交渉したりするぞ!!

というのがあらすじですね。だいぶ予告編にないところまで喋っちゃってますが、こんくらい分からせないと観に行かないでしょ、みんな。とか言ってたら公開終わっちゃった。ごめん、みんな。

★見どころ★

続いては見どころ!配信で観れるんだから見どころを言っても問題ないんですよ。分かりますか?いい時代になったもんだ。

複数の神々に由来するパワーを6人にそれぞれ分け与えたことで、この子は俊足、この子は怪力、というように分かりやすく専門ができていました。…まぁ、チームとして活かしきれてないからこその「フィラデルフィアの恥」なわけですが…

そもそも変身者が子供なわけですから、急に与えられてロクな説明も受けてないパワーを上手く扱いなさい、という方が難しいですよ。でも世間は「スーパーヒーロー」を知っている。そのギャップが笑いにも切なさにも繋がるのが今シリーズの持ち味ですね。今作ではやや切なさが増えていた印象があります。

しかしだからこそ、そこから何クソ精神で己のヒーロー魂を奮い立たせる場面なんかが産まれてくるんですよ。巧いよねぇ。

こんな絶望的状況だからこそ、ね。

そう、シャザム君のチームの魅力は「中身が子供である」ということ。誰か一人がずば抜けてリーダーシップがあるわけではなく、皆でなんとかしようとしてもなかなか足並みが揃わない。そんな子供たちが非日常を経験していく中でほんのちょっぴりオトナになっていく。そんな二度と戻ることの出来なかった「子供の表情」を大人のお芝居でも観ることができる。

世にも珍しい「大人ジュブナイル」を観せてくれるのが今シリーズの最大の魅力であり、ぼくが皆さんに推したいポイントです。

『グーニーズ』のシャツとかこれ見よがしに着とる。

子供が子供の姿のままでちょっぴりオトナになっていくのも、呪文一つで本当に大人になってしまうのも、大きく言えば一人の人間の成長です。

大人になってしまった今、絶対に忘れることのできないワンダーな体験を経て人生の儚さを知るジュブナイル映画は悲しいかな刺さらなくなってしまったと思っていましたが、ありました!嬉しっ!!だからオススメ!!

★軽々と、そう、軽々と★

いわゆる「新しい映画体験」をした気持ちになれると思います。マイノリティを扱ったり、既存の枠組みの否定を推しだして、さも斬新ですよねー!どすかー!っていうのより大分ズバッと評価しやすいところもありがたいポイント。

MCUとかそういうの最近多すぎてね。あちらは「新しい枠組みの映画」を観た、という「体験」を提供してくれてる感じがするんですが、ちょっとこれを「是」としないと加害者になった気持ちになっちゃうというか……映画そのものの評価に、この世の中に向けて放った意義みたいなものが混じったことで、つまんなかったって言い難い、みたいな……分かります?

褒めるとこもその意義しかなくなりそうで怖いのよ。二匹目のドジョウをいつまでも掴もうとすなよ。『ブラックパンサー』(2018年)でハイおしまいして。ちゃんと面白いものを作ってもらわんと。排他的でなけりゃあいいじゃん。……っていうこの発言とかもマジョリティサイドのもんやったりする!?世界で見たら圧倒的にマイノリティなアジアンピープルたるぼくが!?何これ!?

ダルッッッッッ!!!!!!

めっちゃ脱線してる。まあ要するに本作は、ジュブナイル要素をヒーロー映画に持ち込み、その上でMCU的なサプライズも挟みつつ、それでいて単純な地力で楽しませてくれた良作だったと思います!

恋もしたりするぞ!

ガチャガチャ文句を垂れましたが、やっぱり変革期なのかな、と思います。単純に面白いものを欲するのも、意義深い作品を大切にする感性も持ち合わせてないとですね。

なんやかんやでぼくも27歳。価値観のギャップを感じてくる人生に差し掛かってきました。自分自身がこれまで居た心地よいところから、新たなところへ連れ出してくれるものに対してのフットワークがやや重くなってきた危機感もあります。

反復横跳びのように軽々と行きつ戻りつして、両方を大切にしていきたいものです。そういう少年のような大人について考えてしまった今日この頃。

皆さんも是非配信でご覧になって下さい!いかにぼくが考えすぎているか分かります!そしてぼくにこう吐き捨ててやりましょう!

ざまぁみろ!!!

それでは!

【テスト㊱-B】アントマン&ワスプ:クアントマニア大復習!!

皆さまお久しぶりです。覚えておいでですか?ワキリントと申します。約4ヶ月も放置しておりました私立アメコミ高校ですが、本日からゆっくりと再開したいと思っております。

そんなことよりもまず、復習はおろか予習も疎かにしていたこの4ヶ月をどう過ごしていたのか、この疑問に尽きるのではないでしょうか。お答えしなければなりません。

ワキリント、結婚しました。

そして……

ワキリント、父になりました。

役者の卵という先行きなど何も分からない身の上のぼくができちゃった婚です。通さなければならない筋、やらなければならない手続き、固めなければいけない覚悟、諸々の「はじめて」に食らいつく日々でございまして、ブログ執筆は二の次三の次となってしまったのでありました。ごめんなさい。んなことやってたらふかづめさんが『ザ・フラッシュ』の評出しちゃって!アメコミ映画ブログが聞いて呆れらァねェ!!

ようやくこちらに向かえる(向かってていいのか?という自問自答はありつつ)状態になったため、こうして恥ずかしながら皆さんの前に現れております。

さて、ということでこれから数回は溜まっていた復習回を当時なんとか書けるとこまで書いていたものを、加筆修正しながらお届けしていきます!それでは、これからも末永くよろしくお願いします!

〜〜〜〜〜〜〜ここから「あの時」のぼく〜〜〜〜〜〜〜

こんにちは!!家族で世界バレーとか観てました。どうもワキリントです。

バレー経験者など家族に一人もいないのに、野球よりもサッカーよりもバレーでした。なんで??

ぼくが観ていたときの世界バレーはメグカナコンビが中堅にさしかかり、新たに木村沙織選手や荒木絵里香選手がエースの活躍を見せていた時代。凄いカッコよかったしかわいかった。

でも一番「うまぁぁぁ!!」ってなってたのはセッターの竹下佳江選手ね。コートがよーく見えてて、いっつも綺麗な放物線を描いてトスをあげるのね。レシーブも上手すぎるし。かと思ったら絶妙なタイミングでツーアタック(スパイカーに向けてトスすると見せかけ、相手コートにノーマークでボールを入れる不意打ち攻撃)すんのね。サラっとやるのよ。だいぶ攻撃的なバレーする人なイメージあります。知らんけど。カッコよかったなぁ。

あとリベロの佐野優子選手ね。リベロめっちゃ好き。レシーブに文字通り選手生命懸けるわけじゃないですか。だからこその技術の高さと、「繋げるんだ」という執念ね。かわいいし。この2選手には当時のエースにも負けない華と、技術に裏打ちされた安心感、包容力がありましたよね。

そんなわけで本日はやっとこさ『アントマン&ワスプ:クアントマニア』の復習です。正直に言います。遅れた理由はノらなかったからです。早速レッツゴー!

★あらすじとキャラクター★

主人公はアントマン先生ことスコット・ラングさん。アベンジャーズ入りを果たしたことで人生が大きく変わり、今や街の有名人!……名前は間違えられるけど。

ワスプことホープさんとの仲も良好です。ホープさん、社長ですからね。セレブリティやないの。

義父母であるピム夫妻との関係も微笑ましいもの。ハンクさんとはアントマンとしての師弟関係もありますし。ジャネットさんはもっとスコットさんに感謝すべき。彼がいなきゃあずーっと量子世界に取り残されたままやったんやから。

〜〜〜〜〜〜〜ここから今のぼく〜〜〜〜〜〜〜

そんなスコットさんの頭を悩ませているのは、娘のキャシーさん。世のため人のために動くのはいいものの、やや度が過ぎるみたい。一体誰に似たんだか!正しいことをしているだけにどう注意すればいいか分かんないね!

最愛の娘との関わり方は思春期を迎えやや不安が生まれてきたものの、順風満帆な生活を送るスコットさんでしたが、量子世界をよりよく知るための装置を起動したらあら大変!

家族ともども量子世界に吸い込まれちまったよ!!

そんなチーム・アントマンにジャネットさんから一言!

「起動すんなって言うたやん!!」

先言えアホンダラ!!!!!

なんで母親って後出しジャンケンみたいに忠告して「なんでもお見通し」感出したがるんでしょうね。こういう時に決まって「言っても聞かなそうだったから」とか言うのよ。

喧嘩になってでも止めようとすべきであることを世の母親の皆さんには息子代表(何様)として忠告しておきます。救われろ、世の後出しジャンケンされチルドレン。

とにもかくにも帰る術もないまま危険でいっぱいの場所に放り出されてしまったチーム・アントマン!頼みの綱はジャネットさん!もう全部洗いざらい話してくれよな!!

★見どころ★

いやぁ…見どころねぇ…

覚えてねぇ……

映画館で観て「そこまでやなぁ」になったきりやもんなぁ……しゃーないな…

(ディズニープラスで観賞中……)

あーはいはい。こんな感じやったこんな感じやった。

こんなんもおったおった。

まずもって予習回でも言ってましたがスケールの大きさ問題。アントマン先生はその名の通り小さくなれるのが主な能力なんですが、映画ではそのインパクトが軽率に目を引いてしまうのか(あるいは制作陣にミクロアクションを撮れる技量がないのか)、真逆の大きくなれる能力をこれまた文字通り大技として持ってきておりました。ここに既に矛盾といいますか「いや、そういうのを求めてるんじゃないんだわ」が生まれてしまいます。

その上で今作の舞台は原子より更に小さい世界となる量子世界。カメラまでがミクロ化した結果、(そうしないと描けないから仕方ねぇんだけど)普通サイズの世界として描かれるため、めっちゃ大事な「小ささ」が描けていません。

そんな中でなぜかアリだけが人間サイズで登場しておりまして、いよいよこの世界の法則の整合性など一切考えてないんだなぁ〜とガッカリします。まぁ映画って整合性とかそういうのは端に置いて面白ければ良かったりするんですけどね。「そうはならんやろ」とツッコミ入れながら観るポインツには事欠かない作品やったんとちゃいますか。

ツッコミポインツでいうとジャネットさん戦犯すぎる問題はとんでもないですね。

MCUはゴミみたいな父親のバーゲンセールでおなじみですが、アントマンシリーズに限っては先生自身が父親なこともあってか、MCUの消去法的ベストファーザーを先生とハンク・ピムさんがワンツーフィニッシュしているんですが、そうなるとポっと出の不良を出さないようにするための「過去の業」要因が足りないんですね。それが今回は母親ポジションのジャネットさんに一任されておりました。掘り下げもそんなにされてませんでしたから、妥当っちゃ妥当なんですが。

それにしてもジャネットさんのお口にチャックイズムには呆れるといいますか、「早よ言わんかい」以外の気持ちしか生まれません。話してくれるまでは周りの登場人物に共感しながら観れるんですが、問題は秘密を明かしてくれた後。

アイツら家族だから水に流してやんの。

置いていくな!!!

こっちはまだまだアツアツでキレとんねん!!!

大して思い入れもないジャネットさんが明かしてくる「お前何やってくれとんねん」の数々をあっちゅーまに許し受け入れ前に進むチーム・アントマン。狂ってるだろ。

★誇れる、誇る、誇りたい★

さて、観賞してから実に半年以上の時間が経過してしまった『アントマン&ワスプ:クアントマニア』の復習もそろそろ終わりです。

父になる、ということが分かっていたからこそ、これまでのシリーズ作品とは違う想いが乗っかっていた今作。大筋の話はバカほどつまらなかったですが、ただ一点だけ、スコットさんのブレない愛にはグッとくるものがありました。

どんだけちっぽけだろうと愛は愛なんよ。

役者を目指していたので十分な経済力もなく、できちゃった婚だから一緒に住んでいなかったから退院した今でも別々に暮らしていてお世話もできていないぼくは、お世辞にも「誇れる父親」ではないのかもしれません(誇れる旦那でないことは言うまでもなく)。

しかし子供が産まれるというのは簡単なことではありませんし、産むという選択をすることも並大抵の覚悟でできることではありません。それを経てぼくと家族になってくれた妻や息子を全力で誇ります。

役者の道は一度お休み。一般職について暮らしを整えたいという風にぼくのマインドも変わっていきました。「この人の為に生きたい」と思った今現在のぼくを、勝手ながらぼく自身が誇りたいです。

「よっしゃ決まった!セットポイント!!」

「とっても長いラリーで寿命縮むかと思った」

「あぁそうやな、繋げたリベロと綺麗なトスあげたセッターもすごいわ」

「お、目の付け所がええやん。父ちゃんの頃はなぁ……」

「え!?バラエティでイジられる人やと思っとったらそんな凄い人やったん!?」

なーんて会話ができるようになるのはいつになるやら。……誰かが大林素子ポジに収まってる気もするけど。

そんなことよりMCUフェーズ5の開幕、すーごい不安。それでは!!!

【模試⑪-A】シークレット・インベージョン大予習!!

こんばんは!どうにもこうにも復習が間に合わなかったワキリントです。

先週なんとか予習ができた『ザ・フラッシュ』と『スパイダーバース:アクロス・ザ・スパイダーバース』の2本。どちらも観ることもできましたが、復習を完成させるには厳しくって…やります!しばしお待ちを!

っていうかそれに加えて『シークレット・インベージョン』の予習もしなきゃいけなかったんだから。詰め込みすぎやってアメコミ界隈。何が起きとん?6月に祝日がないからって何やってもいいと思ったら大間違いやで?

そんなわけで早速レッツゴー!

★あらすじ★

皆さんご存知、ヒーロー集団アベンジャーズを招集した張本人であり、彼らと世界を繋ぐ組織S.H.I.E.L.D.(シールド)の長官であるニック・フューリーさんが今作の主人公です。

我々が現状知る限り、フューリーさんは『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』(2019年)において、宇宙空間でバカンスを楽しんでいることが確認されています。

なぁぁぁぁぁにしくさっとんじゃアホボケナスコラァ!!!!!

この眼帯おじさんがのほほんとしている間に地球ではとんでもないことが沢山起きておりますよね。皆さん観てきたでしょう、フェーズ4で起きたアレコレ。

アレにもコレにも関わっていかないとおかしい組織がS.H.I.E.L.D.なんですよ。そんな組織の長官が宇宙でアロハですよ。さぁ皆さんご一緒に。

スゥ〜〜〜……(深呼吸)

こういう時にも地球で大事件起きてたねぇ〜……

なぁぁぁぁぁにしくさっとんじゃアホボケナスコラァ!!!!!

OK、落ち着きましたか?その拳は日本の政治にぶつけてください。

とにもかくにも、宇宙での何かしらに携わっていたせいで地球にはノータッチだったフューリーさん(何してたか教えてくんねぇとまたキレるよ)。そんな彼が地球に帰還します!

重い腰をようやく動かした一大事とは何なのか!?別にスーパーパワーなんか持ってないフューリーさんは世界を救うことができるのか!?!?そしてぼくたちファンを納得させられる理由を持って帰ってくるのか!?!?!?

★キャラクター★

続いてはキャラクターです!今作ではフューリーさんを初めとしたS.H.I.E.L.D.のエージェント達が続々と登場するみたいです!

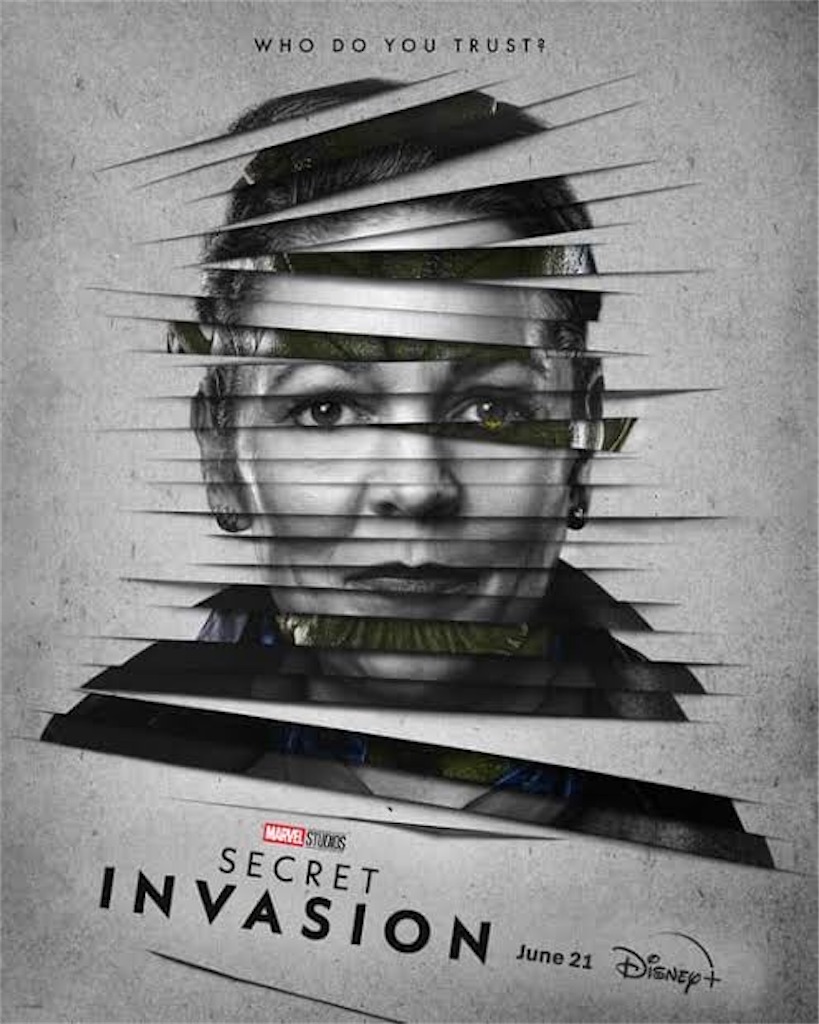

まずは長年右腕としてその実力を買われていたマリア・ヒルさん!久しぶりだな〜!いつ見てもカッコよくてお綺麗で!地球を任されていたようですが、ってことは何にもせんかったのって貴女が動いてないってこと?は????

お次はタロスさんですね!エージェントかどうかは定かではありませんが、『キャプテン・マーベル』(2019年)で初登場して以来、フューリーさんの仲間として行動してくれるスクラル人です!スクラル人?って方は後ほど説明します!焦らんといて!

続いてはエヴェレット・ロスさん!S.H.I.E.L.D.じゃなくてCIAの人です。フューリーさんと同じく、ヒーローを助ける組織人としてどういった絡みをしてくれるのか!敵か味方かも分かりませんからね。こういう特殊な組織と警察的な組織って大体バチバチでしょう。お互い邪魔に思ってるっていうか。注目ですね。

そしてウォーマシンことローディさん!この方は軍人ということもあって更にバチバチなりそう。でもヒーローとしての側面もあることですし、それなりに友好関係もありますから、とりあえず仲良くしてほしいところ。

さて、これからは新キャラをご紹介!

まずはタロスさんの娘、ガイアさんが成長して登場!立派になって…おいちゃん泣きそ。でもなんか敵らしいやんか!なんしよん!!

どうやら過激派のスクラル人、グラヴィク君と行動しているみたいです。お前か!ガイアさんを誑かしとるんは!親父に代わっておいちゃんがお灸据えちゃる!ホンマに!

そして最後はイギリスのスパイ組織MI6のエージェント、ソーニャさん。フューリーさんとは知り合いのようですが、スパイ同士が何の抵抗もなく知り合っているはずがないようで…っていうかオリヴィア・コールマンさんなんですって!なんかちょいちょい聞くよ!こういうの出てくれるんやね!嬉しいなぁ〜!!

そんなわけで豪華メンバーで始まっていくお話です!

★見どころ★

見どころですよ見どころ。原作コミックも人気の『シークレット・インベージョン』。こことの違いが面白ポイントになりそう!

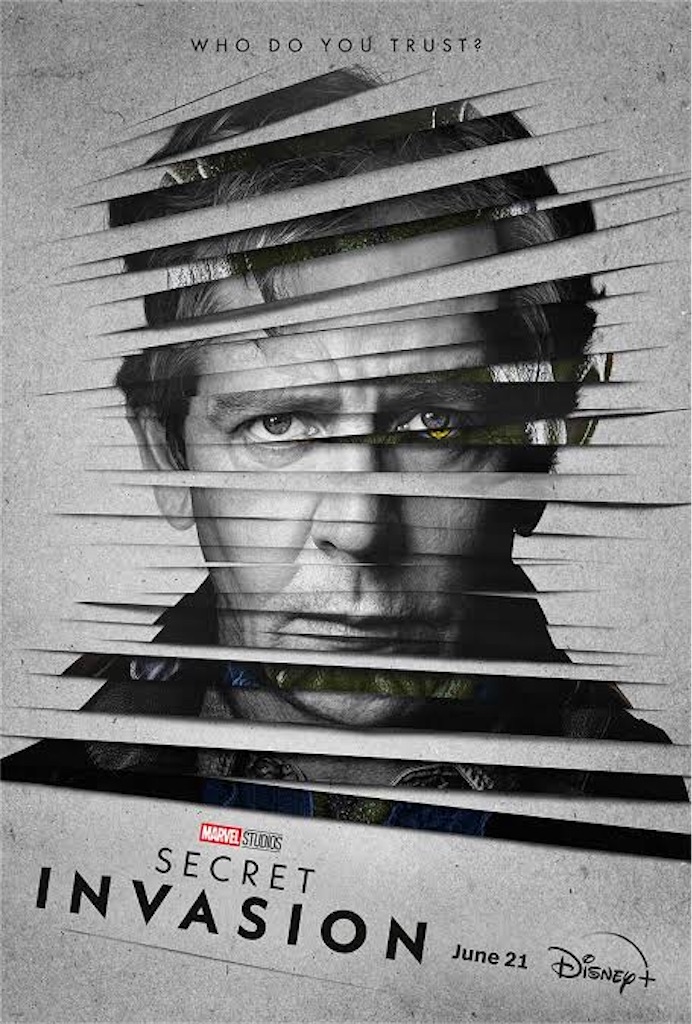

原作ではどうやら見た目を擬態することのできるスクラル人が、地球を密かに侵略しようとしている…みたいなことを守る話らしいんですが(間違ってたらごめん)、先程も紹介したようにフューリーさん側にはタロスさんというスクラル人がいますよね?

敵にも味方にも変身能力持ちがいるとなると、一体誰が味方で誰が敵か、なーんにも信頼できない予測不可能な中での孤独な戦いとなりそう。すーんごいサスペンスになりそうです。

『キャプテン・マーベル』ん時は全然活かしてくれてなかったもんなぁスクラル人の変身能力サスペンス。もしかしてこれやるために取っといてくれたんかな?

バトル面で言うと、ウォーマシンさん一人を除いては常人レベルの運動神経しか持ち合わせていないエージェント達ばかりが出てきます。

そして組織同士、国同士、思想の違いなどで行われる駆け引きなんかもバトルの一つ。なんならその辺の方がハラハラドキドキするんちゃう!?すんごい楽しみ!!

そしてこれは願望オブ・ザ・イヤーなんですが……『エージェント・オブ・シールド』の面々が出てきてくれることを切に願っています。

色々な障壁が無くなっているおかげで、夢のまた夢だと思っていた光景が数多く叶えられてきたMCUにおいて未だ成し遂げられていない『エージェント・オブ・シールド』との再会。

出すならこれじゃない!?もしかして「信用ならん」とか言って出さんみたいなことある!?いや、あるかぁ。ありうるなぁ。でも出てきてほしいよなぁ。出てきてくれたらすんごい嬉しい。ちっちゃい『エンドゲーム』しよ。ホントに。

誰が出ても嬉しいけどこん中の誰かやったらより嬉しいなぁ。

★こういうのやってこそ★

さて、以上で予習は終わりです!

MCUの面白さって「多種多様なジャンルをアメコミ映画という枠組みの中で行う」ことだと常々思っていまして。しかし最近は新キャラのオリジンものだったり、ファンサービスに比重を置いちゃってたりと、変わっちゃうのかなぁ、新しいMCUは…なーんて思っていたところでした。

そんな中にこれよ!?!?ポリティカル・スリラー!!!

私アメコミ映画バカなもんでポリティカル・スリラーがどういうものを指すかも分からんゴミカス芋虫ですが、それでも分かる!スゴいヒリつくカッケーやつやろ!!

これこれ!こういうのこういうの!!大味なCGとかバカスカ使うのも気持ちいいけど、たまにはね!こういうので地に足つけてもろて!!おもろい話で脳天ぶち抜かせてもろて!ね!頼んますわ!!

テンション上がってます!!遂に明日6月21日から配信です!!ディズニープラス開くの久々やな〜!!何ヶ月ぶりやろか!お金返ってこんかなあ!無理か!いっぱい観て取り返すぞ〜!!それでは!!

【テスト㊵-A】スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース大予習!!

こんにちは!どうもワキリントです。ヤバいです皆さん。

同じ日にアメコミ映画が2本公開されちまうよ!!!

公開日は今週末の6月16日。その日は役者の学校の授業日。だからどうしようね。どうしたらいいんだろう。これは別次元の自分に協力してもらうしかないのかなぁ。でもそんなことしたら「アメコミ好きの風上にも置けんな貴様はァ!」とか言われるかも。

そんなわけで今回は『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』 の予習回となっております。早速レッツゴー!

★あらすじ★

主人公はひょんなことから特殊な蜘蛛に噛まれたことでスパイダーマンの力を手に入れた少年、マイルズ・モラレス君。彼のいる世界では既にスパイダーマン先生ことピーター・パーカーさんは亡くなっており、前作で出会った別世界(マルチバース)のスパイダーマン達に支えられながら襲名を果たしておりましたね。いい話やった。

前作に登場したスパイダーマン達も大概個性豊かでしたが、世界は無数に存在しており、そのどれもにスパイダーマン先生(あるいは君、あるいはさん)がいるとしたら、その数も無限大。

今作ではそんなマルチバース中から集結したスパイダーマン達とマイルズ君が出会うみたいです!アツいね!!嬉し!!

しかしどうやら雲行きが怪しいみたいです。なんでもスパイダーマンというヒーローが辿る「運命」とでも言うべき悲劇がマイルズ君にはまだ訪れていないとのこと。

MCUのスパイダーマン君ですら逃れられなかったこの「運命」にマイルズ君が下した決断が、やがてとてつもない戦いの引き金になろうとは!

どうなっちまうんだよオイ!!!!

★見どころとキャラクター★

さて、続いてはキャラクターです。スパイダーマンとひとくちに言っても、前述の通り多種多様。

こんなのとか、

こんなの、

こんなふざけたのも、全部ぜーんぶスパイダーマンなんです。

中の人の国籍や性別もバラバラで、それぞれの世界ならではの戦い方なんかも見どころですね!前作ではメカとかいて分かりやすい部分もありましたが、生身の人間って感じの格好がスパイダーマンのスタンダードなので、その辺のハンディをどう越えて違いをみせてくれるのか楽しみです。

反対に先程仄めかしたスパイダーマンの「運命」も全員が経験してしまうもの。「大いなる力には大いなる責任が伴う」という重圧もまた、中の人が何者であろうと「スパイダーマン」という存在に降りかかるものとして現れます。

誰でもヒーローになれるけれど、簡単に続けられるものでは決してない。スパイダーマンの作品を観る度に思います。その上で苦難の道を歩んでいくスパイダーマンに勇気を貰うんですけどね。今作でもそうなるのかな。

アニメーション映画としての特色も言及せねばなりません!前作で魅せた(あえてこの字をあてています)圧倒的なヴィジュアル(あえてヴィにしています)のパワー!コミックを読んでいるかのような観賞体験は唯一無二でしょう!

……いや、『THE FIRST SLAM DUNK』もありました。アレ凄かったよね。アレをスパイダーマンでやってると思ってもらえば。ヒトを越えないアクロバティックなアクション、スローやズームなどコミックでは制約のかかっている表現をアニメーションで一義に定めながらも読者との解釈を違えず進んでいくキャラクター。ド肝抜くよ。

話を戻しましょうね。好きなもんが多いと困っちゃうわ。個人的にはそろそろ出てきてほしいよね!

東映版、巨大ロボを操縦して戦う男、スパイダーマッ!さすがに出てくるっしょ!頼むよ!

★何度でもやり直す★

以上で『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』の予習は終わりです!

自身に与えられた大いなる力を善い行いに使うことをやめない。スパイダーマンの諦めない精神は果たして、「何が起こっても」「誰に対しても」正義とみなされるのでしょうか。予告を観る限り、その辺がとてつもなく揺さぶられそうな自分がいます。

ただそれと同じくらい、いやそれ以上に、画面に所狭しとスパイダーマンが現れる光景にワクワクが止まりません!

物理的に不可能な展開、構図を描けてこそアニメーションだと思っていますので、思う存分大暴れしてほしいと思います!

そして物理的にどう頑張っても一本観れれば御の字のワキリント!どちらを選ぶことになるのか!!次週をお楽しみに!それでは!!

【テスト㊴-A】ザ・フラッシュ大予習!!

こんにちは!どうもワキリントです。ヤバいです皆さん。

同じ日にアメコミ映画が2本公開されちまうよ!!!

公開日は今週末の6月16日。その日は役者の学校の授業日。だからどうしようね。どうしたらいいんだろう。これは時間を遡ってでも観に行くしかないのかなぁ。

ということで今は『ザ・フラッシュ』の予習のお時間でございます。主演俳優エズラ・ミラーさんの騒動によって公開が危ぶまれていましたが、ようやくです!ヒヤヒヤさせんなって!ただでさえDCのユニバース構想、不安だらけだっつーのによォ!

早速レッツゴー!!

★あらすじ★

主人公は幼い頃に不思議な事件で母を亡くし、その濡れ衣を着せられて収監された父を救おうとしているバリー・アレンさん。ひょんなことから超高速で動くことのできるスーパーパワーを手に入れたバリーさんは、フラッシュとしてヒーロー活動をしておりました。

そのパワーを使って時空を超え、過去を変えることができるのを知ったバリーさん。もちろん行うのはお母さんを救うこと!ヒーローだし余裕で救えるね!死んだことにならないのでお父さんも自由の身!これでハッピー!めでたしめでたし

っつーわけにいくわけがねぇだろうがよォアホンダラスピードスターがァ!!!!

過去を変えてしまうと現在に影響が出るなんて、人生であとどれくらい出会う展開なんでしょうね。今作もその一回に数えられるものになりそうです。

過去改変がなされた世界では元気な両親と、フツーに暮らすフツーの青年バリーさんがいます。おるんや。そりゃあおるか。っていうかそうなると、自分が幸せな生活送れるわけではないんや。んじゃあ過去変えた意味ないな。どうするん。

とにもかくにもよく分からないバタフライエフェクトにより、母親が生きている世界に危機が迫ってしまったバリーさん!どうやらジャスティス・リーグは無いみたいだけど救えんのかよ!

★見どころとキャラクター★

さて、続いてはキャラクター!主人公のバリーさんはなかなかに重たい過去を持っている青年ではありますが、『ジャスティス・リーグ』(2017年)でみせたように、サッパリとした性格の印象です。悲しみを隠すために無理してるんだとしたら、今作でその辺の深掘りがあるかもしれません。

世界線が変わった先のバリーさんはそんな過去を背負わずに暮らしてきているワケですから、どういったキャラクターになっているかも気になります。

こういう「別世界の自分に出会うモノ」では自身と違っている部分でユーモアを出したり、未熟な部分を補い合ったり、なんやかんやで本質の部分が同じであることが分かったりと、ありがちなポイントは盛りだくさん。今作ではどう描かれていくかも気になります。

新キャラクターとして登場するのはスーパーガールさんであることが予告で分かっていますが、おおよそ世間が抱いているような「スーパーマン」のイメージとはまるで違う感じですね。

謎の収容所に監禁されていてやさぐれているっぽいです。闇堕ちしとんちゃう??

してそ〜

世界に危機をもたらすのは『バットマンVSスーパーマン』(2016年)で死体として出てきて以来、久々の登場となるゾッド将軍!ってことはスーパーマン先生がいない世界ってことなのかしら?分からんね。

そしてそして!『ジャスティス・リーグ』ではバリーさんをチームに導いたバットマン先生も登場!

ななななんと!まさかまさかのティム・バートン版!マイケル・キートンさんがバットマン先生役にカムバックだァ!どういうこっちゃ!!

“これ”がある以上、本編を観て更なるサプライズがあることも否定できません。ドラマの『フラッシュ』(2014年~)にはエズラさんが出たんですし、こっちにグラント・ガスティンさんが出たってええねんで!!

夢の競演しようや。もっかい。

このように、予想外のキャラクターが登場すること、それによって生み出される化学反応が見どころとなる予感!楽しみになってきましたね!でもアレか!こういうのってファンしか喜ばねぇか!

★オールリセットすんの?★

さて、以上で『ザ・フラッシュ』の予習は終わりです!

アメコミ会社の二大巨頭、ライバルでありながら常にMCUの後塵を拝する形に甘んじていたDCのユニバース構想。

作品単位で観ると勝ってんじゃん!むしろこっちのが好きだわ!っていうのも多いのですが、やはり相手はユニバース構想の本家本元。現状を打破するために大改革に打って出た、というニュースがちょっと前のアメコミ映画界隈でした。

そんな中での今作。原作コミックでは『フラッシュポイント』といって、結果的に全部のやり直しをしたことになったお話があるようです。

そこで描かれている世界というのが、フラッシュさんやジャスティス・リーグは存在しておらず、スーパーマン先生は政府に監禁、バリーさんの母親は生存、ブルースさんではなく父親のトーマスさんがバットマン先生として活動しているというもの……

状況証拠、揃いすぎじゃない????

仮に『フラッシュポイント』をベースに話が進んでいくとしたら、その結末は……

いやいやいやいや!この「かもしれない」感じ、楽しいじゃない!行こう行こう!映画館に観に行こう!!

ということで皆さんもハラハラドキドキで観に行ってくださいね!それでは!

えなりくんのあがき(、あるいはカッコよさ)

芸能人が歌の上手さをトーナメント形式で競うフジテレビの番組が放送されなくなって久しい。

つるの剛士がそこから歌の上手さでCDデビューするまでに飛躍したからだろうか。確かにそれ以上の到達点は無いような気がする。

全員が本気で歌っているので、全員が輝いていた(アナウンサーは仕事でやっている感じがあった)。オリエンタルラジオはこの時からパーフェクトヒューマンの片鱗を見せていたし、夙川アトムが私にウルフルズの『サムライソウル』を教えてくれたのもこの番組だった。

その中で印象に残っているのが、えなりくんがGLAYの『誘惑』を熱唱している姿だった。なんというか、ギャップがすごくって。

私は『渡る世間は鬼ばかり』を観たことがない。そんな私ですら、いや、だからこそと言うべきか、えなりくんは、えなり「さん」ではなく、えなり「くん」なのである。そんなえなりくんがGLAYなのだ。

そしてタイトルである。私にはどうしようもなく、えなりくんがあがいているように見えた。

『渡る世間(以下略)』の子役としてブレイクし、戦場のような現場を幾度となく経験したにも関わらず、『渡る(以下略)』を観たこともないクソ野郎に「くん」付けで呼ばれる一人の役者がなんとか自分の殻、『渡(以下略)』俳優としてのイメージを破ろうとしているように見えた。

だが悲しいかな、それは「あがき」であった。結局今のえなりくんはクイズ番組でばかり目にするタレントみたいな扱いになってしまった。「芸歴ウン10年です」みたいなのが笑いになる人間になってしまった。ベテランなのに「くん」から離れられなくなってしまっているのが、えなりくんである。

翻って。仮にこうなる未来が十中八九来ることを予期していてもなお、GLAYを心の底から歌い上げることにした彼がいたとしたら。

私は基本的に、好きなものを堂々と「好き」と言える世界が好きだ。周りの目や他から見た印象など気にせず愛を叫べる世界が好きだ。

その前提でえなりくんがGLAYを好きだった場合、あの日観た彼はとてつもなくカッコよかったと考えを改めねばと思うのである。記憶が正しければトーナメントで負けていた。そうだったとしてもカッコよかったのである。

そうすると今のえなりくんは、清々しい気持ちでクイズ番組に出ているのかもしれない。堂々と日々を生きた人間は過去を悔やまない。好きな物に好きと言えた日々の積み重ねで人は自分を好きになっていく。そんな過去を経ているかもしれない今のえなりくんは、きっとこう思っているのかもしれない。

「『しょうがない』じゃない、か」

……そうです。終盤、文字を打ちながら「これ」をやりたくて導いていた自分がいます。だって好きなんだもん、言葉が別の意味を持つ感じのやつ。

しょうがないじゃないか。

……こっちは言いたかっただけだ。控えめに言って非常にダサい。蛇足だし。

自分を好きになるのは、もう少し先になりそうだ。